Top 10 des lieux à visiter à Rouen

Cathédrale notre-dame de rouen

Érigée à partir du XIIe siècle, la cathédrale demeure un manuel vivant d’architecture religieuse médiévale : transept roman, flèche en fonte du XIXe, chapelles rayonnantes flamboyantes et vitraux restaurés après 1944. Son élévation culmine à 151 m, hauteur record en France pour un monument sacré avant la Tour Eiffel. L’observateur analyse ici l’évolution des techniques de taille de pierre, le renforcement des arcs-boutants et l’utilisation précoce du fer forgé dans les armatures. Claude Monet réalisa une série de trente toiles consacrées à la façade occidentale, apportant un éclairage chromatique précieux pour l’étude de la lumière normande. L’édifice, qui abrite les restes du duc Rollon, sert encore de référence pour l’enseignement universitaire de la morphologie gothique.

Gros-horloge

Installé dans une arche Renaissance enjambant la rue du même nom, le Gros-Horloge offre un cadran astral doré dont le mécanisme remonte à 1389. Un escalier en colimaçon mène vers la salle des cadratures où se lisent les marques des horlogers anciens ; chaque roue dentée, chaque échappement rappelle l’ingéniosité mécanique précédant les techniques de régulation à balancier. L’ensemble représente une source documentaire riche pour quiconque étudie l’évolution de la mesure du temps. Depuis la plateforme supérieure, l’axe viaire reliant la cathédrale à la place du Vieux-Marché se dévoile, illustrant la conception médiévale d’une artère marchande centrale.

Église saint-maclou

Chef-d’œuvre flamboyant élevé entre 1437 et 1521, l’église Saint-Maclou se distingue par ses cinq porches incrustés de dentelle de pierre. Les sculpteurs y multiplièrent motifs végétaux et figures bibliques, donnant matière à des relevés iconographiques détaillés. Les portes en chêne, restaurées en 2017 selon les protocoles de conservation du Centre de recherche sur la conservation des collections, présentent un entremêlement de torsades et d’acanthes qui illustre la virtuosité des menuisiers gothiques. À l’intérieur, les boiseries du chœur accompagnent un buffet d’orgue classé, révélant une acoustique propice à l’étude de la facture instrumentale normande.

Musée des beaux-arts

Fondé en 1801, le musée rassemble plus de huit mille œuvres. Les salles consacrées à la peinture impressionniste abritent toiles de Sisley, Pissarro et Monet, formant une collection essentielle pour l’analyse de la lumière fluviale. Un circuit didactique met en relation les paysages représentés et les sites réels observables depuis les quais. Le département de sculpture médiévale propose, quant à lui, des fragments lapidaires d’édifices rouennais détruits durant les guerres de Religion, constituant une base de comparaison stratigraphique rare. La bibliothèque d’étude adjacente offre catalogues raisonnés et archives photographiques ; elle soutient mémoires universitaires et projets de restauration.

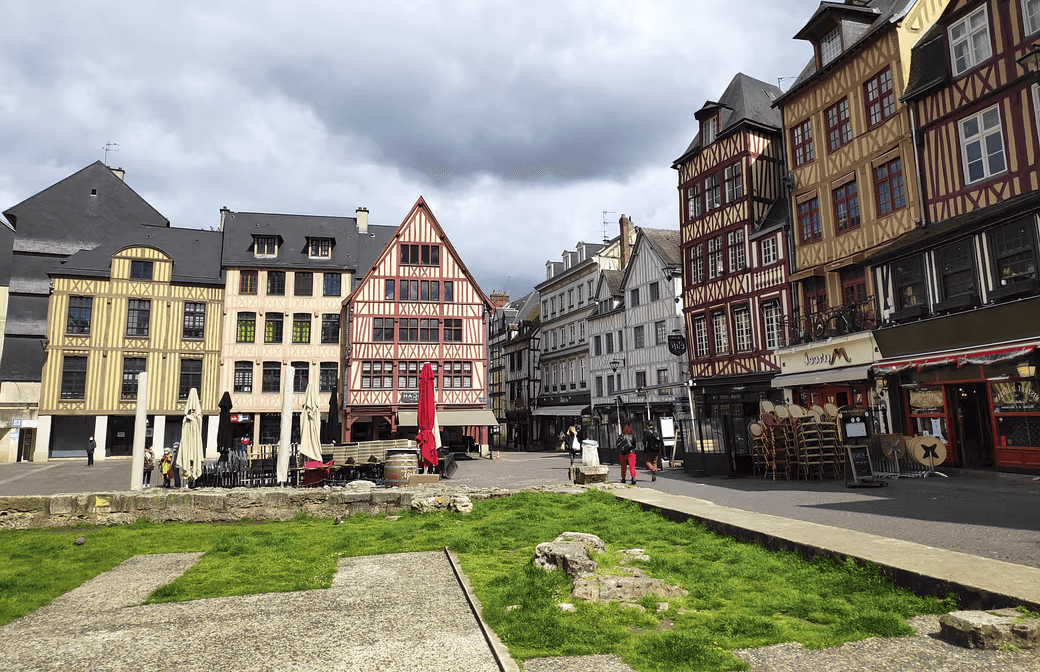

Place du vieux-marché

Carrefour marchand depuis l’Antiquité, la place reste associée au supplice de Jeanne d’Arc en 1431. Au centre s’élève aujourd’hui l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, structure moderne aux lignes inspirées d’une coque inversée. Les maisons à pans de bois ceinturant l’espace fournissent une typologie complète de l’habitat urbain du XVe au XVIIe siècle : encorbellements, sablières sculptées et systèmes anti-incendie intégrés. Les archéologues ont exhumé sous les pavés des couches témoignant de l’activité potière gallo-romaine, révélant ainsi une continuité fonctionnelle rare pour une place européenne.

Historial jeanne d’arc

Implanté dans l’ancien palais archiépiscopal, l’Historial met en scène le procès de réhabilitation de 1456 à travers un parcours multimédia. Un auditorium restitue la plaidoirie de Guillaume Manchon, greffier du procès, donnant accès aux sources latines originelles et aux copies en ancien français. Le visiteur académique analyse ainsi la rhétorique judiciaire du XVe siècle tout en étudiant la scénographie numérique qui articule hologrammes, cartographies interactives et montage audiovisuel. Les salles consacrées à la réception littéraire de Jeanne d’Arc dévoilent éditions illustrées des XIXe et XXe siècles, matériaux précieux pour une recherche sur le mythe national.

Musée le secq des tournelles

Installé dans l’ancienne église Saint-Laurent, cet établissement unique en Europe conserve une collection de ferronnerie datant de la fin du Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. Balcons Art nouveau, serrures gothiques et enseignes commerciales y offrent un panorama technologique exhaustif. La charpente lambrissée, exceptionnellement intacte, sert de cas d’école pour l’analyse dendrochronologique. Chaque objet exposé, qu’il s’agisse d’un heurtoir Renaissance ou d’une enseigne pharmaceutique fin-de-siècle, démontre la maîtrise métallurgique locale et la circulation des styles. Des fiches techniques multilingues décrivent composition, traitement thermique et usage social, facilitant les comparaisons avec d’autres centres européens du fer.

Jardin des plantes

Créé en 1832 sur la rive gauche, le jardin botanique couvre dix-ha hectares ; il réunit serres tropicales, roseraie et collection de plantes utiles. Les chercheurs observent dans l’orangerie un palmier Phoenix dactylifera âgé de plus de cent quatre-vingts ans, indicateur biologique du climat rouennais. Le laboratoire in situ, équipé d’un chromatographe, réalise des analyses sur les pigments foliaires pour étudier la photoprotection des végétaux d’altitude acclimatés sur place. Les données microclimatiques du parc, publiées annuellement, servent aux étudiants en agronomie normande.

Quartier des antiquaires

Autour des rues Damiette, Martainville et Eau-de-Robec, boutiques d’antiquité et ateliers d’ébénisterie occupent des maisons à colombages souvent datées par dendrochronologie entre 1470 et 1630. Les spécialistes y consultent inventaires, registres de douane et devis pour reconstituer les filières bois-textile du bassin rouennais. La présence d’anciennes manufactures de drap se lit sur la largeur atypique de certains bâtiments, adaptée aux métiers à tisser. Le pavage étroit, la canalisation conservée de la Robec et les enseignes en fer forgé composent un paysage urbain qui illustre la transition d’un faubourg industriel vers un pôle marchand patrimonial contemporain.

Aître saint-maclou

Nécropole paroissiale fondée après la peste noire, l’aître présente trois galeries à pans de bois ornées d’ossements sculptés. Les bas-reliefs montrent tibias, crânes et instruments mortuaires, témoignage unique de l’iconographie macabre française. Des fouilles dirigées en 2016 ont livré plus de sept cents squelettes, donnant lieu à une étude anthropologique sur les pratiques funéraires urbaines du XIVe siècle ; les résultats, publiés dans Antiquité tardive, éclairent la démographie post-pandémique. Depuis sa restauration, le site abrite un centre d’art contemporain, illustrant la réutilisation patrimoniale et la cohabitation entre mémoire funèbre et création artistique.